【來論】屠海鳴:一份報,兩代情明天(17日),《大公報》就將迎來一百二十歲生日。對於我來說,這是一個神聖的日子,因為,母親和我都與《大公報》結下了不解之緣。二十四年前,母親已離我而去;如果母親在天有靈,一定會給我布置一份特殊的作業:為《大公報》一百二十歲生日撰文。 我的母親高肖笑,曾任《大公報》高級記者兼上海記者站站長;也許是因為命運中的默契,從二○一四年開始,《大公報》為我開設了“點擊香江”政論欄目,我每周都要撰寫三至四篇政論文章,至今已經撰寫了一千八百多篇,將近四百萬字。在為《大公報》撰稿的過程中,我早已把自己當成了這個大家庭中一員,延續着母親對《大公報》的摯愛深情。

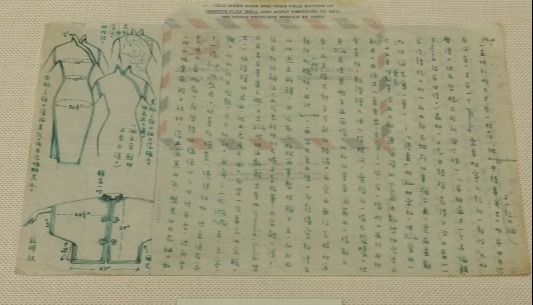

圖:這是本文作者的母親高肖笑等新聞記者,在一次外事活動採訪結束後,與周恩來總理合影。 記得那是三十二年前的一個深夜。母親把我從睡夢中叫醒,興奮地告訴我:“今天,香港《大公報》社長楊奇找我談了,她讓我盡快調到《大公報》擔任駐上海高級記者,並且着手籌備《大公報》上海記者站。”望着我母親高興的樣子,我知道這是她朝思暮想的一天,她新聞生涯即將開啟新里程。 母親是一九四九年從浙江溫州考進復旦大學新聞系的,是新中國自己培養的第一批大學生。從一九五三年開始,她就一直獻身於上海市委機關報《解放日報》,一幹就是三十七年,採寫了成千上萬篇新聞報道。我於一九八三年畢業於復旦大學新聞系,職業生涯的第一站也是《解放日報》。一九八八年,我和母親同時當選上海市“首屆十佳新聞記者”,從德高望重的老市長汪道涵手上接過了獎狀證書。汪道涵握着我們的手說:“你們母子倆同時當選上海首屆十佳記者,這就是今天最大的新聞。” 上世紀八十年代末,母親正好有機會赴香港採訪。經她的同班同學、時任《大公報》副總編輯唐駕時的引見,我母親見到了剛剛出任《大公報》社長的楊奇。楊奇社長熱忱地邀請她為《大公報》撰稿,還專門向上海市領導打了招呼,讓我母親挑起為《大公報》撰稿的重擔。《大公報》這些來自上海的文章刊登後,經常被其他港媒所轉載。《大公報》的讀者也漸漸知道了報社有一位上海的特約記者叫高肖笑。 寫着寫着,母親越來越鍾愛《大公報》。她與報社編輯部的許多同事也越來越熟悉了。楊奇社長很快決定成立上海記者站,並動員我母親出任首任站長和高級記者。就這樣,一九九○年,我母親在她五十七歲那年,成為了《大公報》的正式一員。 白手起家,遇到的困難可想而知,從約稿、採訪、編輯到廣告、發行,她一身數職,什麼活都幹。雖然很累,可她幹勁十足。有一天星期日下着滂沱大雨,家裏來了不少客人,可我母親急着要外出,當客人問她:“你星期日也要採訪?”她回答:“有一件很重要的事需去報道。《大公報》是沒有星期日的。” 後來,我母親拉來了她在《解放日報》的二十多年老同事、著名經濟記者干谷。自此,《大公報》反映上海政治、經濟、文化、社會的各種新聞報道更加有聲有色,從上海證券交易所的啟用、浦東的開發開放,到上海地鐵建設、中外合資企業落戶,《大公報》見證了上海發展的每一個節點、每一項成果。上海首座越江大橋“南浦大橋”竣工通車,我母親與干谷一起,寫了十多篇文章,約了三十多版祝賀廣告,其宣傳的角度、深度和廣度甚至超過了上海的地方媒體。有一次,楊奇社長和副總編輯陳彬訪問上海,拜會時任上海市委書記吳邦國、上海市長黃菊,上海領導親切地對楊奇說:“感謝大公報的大力宣傳,感謝你們在上海設立了記者站,感謝你們選派了優秀的記者。” 在《大公報》日子裏,我母親十分節儉,一分一釐都為報社考慮。外出吃一頓飯、坐一次出租車、打一個長途電話,都是省了再省,渾不在意或追求已經開始漫天飛舞作誘惑的名繮利索。她和干谷不僅白手起家為報社添置了好幾處物業,還為報社創造和累積了許多財富。母親常說,雖然遠離總社,但所做的每一件事情,都要經得起領導的監督,經得起同事的評價,經得起歷史的檢驗。以後,記者站升格成了辦事處,我母親擔任了辦事處主任,《大公報》在上海的影響也更大了。 一九九六年,我母親在為《大公報》兼職和全職工作了八個春秋後,因為年齡關係,她離開了報社。可就在她一年後身患絕症住進醫院治療和搶救的最後時刻,她依舊念念不忘《大公報》和那些曾在《大公報》一起共過事的香港同事。她每天都要我把當天的《大公報》送到病房。在她人生的最後兩個星期,她顫顫抖抖地給我一張名單,裏面整整齊齊寫着二十多位她的好朋友的姓名、單位、地址。她告訴我,這是她三個多月前就寫好的。她讓我要保持與這些好朋友的聯絡,以後有空要代表她經常去看望他們。在這份她最為摯友的名單中,有好幾位都是《大公報》的老同事。 一九八九年,我做了人生最艱難的一項決定,告別了我工作了六年的解放日報社,來到香港定居。後來,我下海經商,又回到上海興辦房產公司。隨着事業的發展,我也漸漸有經濟實力做慈善事業,曾獲得“中國慈善特別貢獻獎”、“上海市慈善之星”等榮譽,還連續擔任了五屆上海市政協委員和常委。然而,隨着時光的流逝,我越來越清晰地意識到,用財富救助他人,救助的範圍是有限的,“鐵肩擔道義,妙手著文章”,更能推動社會進步,也更能體現人生價值。 記得二○一四年初夏的一個傍晚,我正在維港岸邊散步,晚風習習,燈火璀璨,“東方之珠”的魅力令人沉醉。突然,電話響了,是我母親生前的閨密、《大公報》資深主筆葉中敏打來的,她約我寫點評論文章,駁斥一下某些人所謂“真普選”的荒謬觀點。那正是非法“佔中”爆發前期,反中亂港勢力頻頻造勢,蠱惑人們上街抗議。我想了想,答應了葉師姐的邀約。 重新拿起筆,心中激盪着愛國愛港之情。我寫下了《荒謬邏輯一捅即破,“愛國愛港”不容挑戰》《反“佔中”簽名十天破百萬:真實民意擊穿謊言》等多篇政論文章,在《大公報》上刊發。初次出手,閱讀量就達到每日排行榜的前幾名,令我有了信心。我根本不曾想到,已經擱筆二十年的我,因為一份《大公報》,會重操舊業、重溫舊夢。不久,《大公報》為我開設了“點擊香江”專欄,讓我有了固定的“用武”陣地。 二○一九年是香港回歸後最動盪的一年。一群自稱“愛香港”的人,把香港蹂躪得遍體鱗傷;一群高喊“自由”的人,不斷侵犯他人免於恐懼的自由;一群自詡為“民主鬥士”的人,不允許不同政見者發出聲音;一群分享着“一國兩制”巨大紅利的人,公然嚴重挑戰“一國兩制”底線。 那一年,我在《大公報》刊發了近二百篇政論文章,與“港獨”勢力進行了堅決鬥爭。我的政論文章大致分為四類:緊扣一個“理”字,講好“一國兩制”的硬道理;緊扣一個“法”字,闡明法治底線不可逾越的大原則;緊扣一個“情”字,喚起香港同胞愛國愛港的真情感;緊扣一個“夢”字,激發香港同胞同心共築中國夢的精氣神。正是因為講“理”說“法”、聚“情”築“夢”,影響力越來越大,許多文章在社交媒體廣為傳播,其中《大學生淪為暴徒是全香港的悲哀》一文,讀者點擊量高達三千五百多萬次。我還將在《大公報》刊登的政論文章匯集成冊,先後在香港公開出版了《救救患病的香港》等四本書。 二○二一年三月八日,全國政協成立七十二年來首次頒發“全國政協委員優秀履職獎”,我有幸成為二十名獲獎者之一。當我從中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋手中接過獎狀,我明白:這個獎狀是給我的,也是給《大公報》的。能在《大公報》這個平台上為國發聲,我感到無比驕傲! 往事歷歷,令人感慨萬千。我還清楚地記得── 二○一九年“十一”期間,我應邀赴京參加國慶七十周年觀禮,在九月二十八日在人民大會堂舉行的國慶招待會上,我作為第一嘉賓,我的座位被安排在汪洋主席身旁。“海鳴,辛苦了!”汪洋主席一見我,親切地握着我的手說。席間,他仔細詢問香港的情況,對香港同胞的關愛之情溢於言表。他鼓勵我,要繼續主動發聲,用正義之聲驅散人們心中迷霧,回擊反中亂港勢力的進攻。 二○二○年全國“兩會”期間,中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在出席全國政協港澳委員聯組會議講話時說:“我每天都閱讀來自香港的新聞報道,中央時時刻刻都關心關注着香港。”會後,他親切地對我說:“我常常閱讀你的評論文章,很好!” 這些年來,全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍,更是對我悉心指導和鼓勵。我在《大公報》上發表的文章,他幾乎每篇必看,並經常交流觀點。 二○二○年五月二十四日,十三屆全國政協三次會議舉行大會發言。我第二次站到人民大會堂的講台,作了《堅定“一國兩制”制度自信 徹底鏟除“港獨”生存土壤》的發言,我告訴全場全國政協委員,二○一九年六月以來發生的數百起暴力事件,徹底顛覆了人們對香港的認知,在這場曠日持久的動盪中,街頭戰和輿論戰同時進行。作為港區全國政協委員,我從一開始就主動參與這場輿論戰,撰寫了二百三十多篇政論文章,在《大公報》等香港主流媒體刊登,與反中亂港勢力進行堅決鬥爭。我的發言,多次被政協委員們的掌聲所打斷…… 風雨過後是彩虹。如今,香港處於由亂到治、由治及興的關鍵時期,輿論戰場上的激烈交鋒已經過去,但我的筆不能停。我明白,在穿越一百二十年的風風雨雨中,《大公報》始終保持“鐵肩擔道義”的本色不變;作為《大公報》的特殊一員,《大公報》的基因已經融入我的生命,我與《大公報》不可分離,魂魄如一。 《大公報》走過了一百二十年,母親和我兩代人有幸與《大公報》同行了三十四年。我想,假如母親知道《大公報》今日的輝煌成就、社會影響和責任擔當,一定會感到由衷的驕傲和自豪;假如母親知道我現在在為《大公報》撰稿,一定會為我點讚。她對《大公報》的摯愛深情,沒有因為生命的逝去而消失,而是在我的手中延續。 人世間,難道還有比這更令人欣慰的事情嗎? 【編輯:刘春】

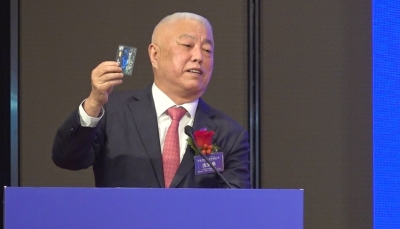

|