他讓詩變成歌,《國際歌》在中國是如何傳唱百年的?1920年11月7日,十月革命三周年。從北京去往莫斯科途中暫留哈爾濱的瞿秋白,受一位俄國友人之邀參加了在哈俄人舉辦的慶祝會,地點是哈爾濱工黨聯合會預備開辦勞工大學的新場地。 “會場裏人擁擠得不得了,走不進去。我們就同會長商量,到演說壇上坐下。”瞿秋白在散文集《餓鄉紀程》中回憶道,“看壇下擠滿了人,宣布開會時大家都高呼‘萬歲’,哄然起立唱《國際歌》(International),聲調雄壯得很——這是我第一次聽見《國際歌》。到俄國之後,差不多隨處隨時聽見,蘇維埃俄國就以這歌為國歌。” 從瞿秋白第一次聽到《國際歌》至今,已逾百年。而這百年中《國際歌》在中國的落地和傳播,也見證了中國共產黨的百年歷史發展。 他讓詩變成歌

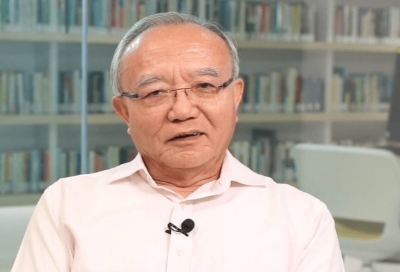

瞿秋白 瞿秋白是以北京《晨報》特派記者的身份去莫斯科的。盡管包括堂兄瞿純白在內的許多親友都反對他的這一決定,但近鄰俄國發生的驚天動地的無產階級大革命,在瞿秋白眼中仿若“陰沈沈、黑魆魆的天地間,忽然放出一線微細的光明”,他熱切地想去取得火種,“為大家辟一條光明的路”。(《餓鄉紀程》緒言) 其後,他無數次地在俄國聽到這首代表了光明和國際共產主義理想的歌曲,思想的浪潮也隨著莫斯科的赤潮激蕩。1923年瞿秋白回到北京,住在東城大羊宜賓胡同的瞿純白家中。這時,瞿純白才知堂弟已屬共產黨人,成為職業革命者。正是在瞿純白家居住的這段日子裏,瞿秋白重譯了《國際歌》的歌詞,並創作了《赤潮曲》。 《國際歌》最初是由巴黎公社詩人鮑狄埃創作於1871年的詩歌。1888年6月,法國工人、業余音樂家狄蓋特根據此詩譜成《國際歌》(L’Internationale),同年7月23日由作曲家領導的合唱團“工人的裏拉”在裏爾的售報工人集會上首次演唱,後逐漸流傳至世界各地。

法語版《國際歌》 在瞿秋白之前,《國際歌》在中國已有三種譯文:最早為1920年10月,署名“列悲”的譯者以《勞動歌》為題發表在《勞動者》上;同年11月,由張逃獄譯成《勞動國際歌》發表在《華工旬報》上;1921年9月由耿濟之、鄭振鐸譯成《第三國際黨的頌歌》發表在《小說月報》上。 然而,這三種版本的譯文,都沒有與原歌的曲譜配譯,無法演唱。為使《國際歌》成為中國廣大勞苦群眾的歌曲,瞿秋白依照曲譜根據俄譯本配譯了中文歌詞。據瞿純白長子瞿重華回憶,瞿秋白是在莫斯科時首次翻譯《國際歌》的,但具體時間已不可考。我們只知1923年在瞿純白家的風琴上,瞿秋白曾一邊彈奏一邊反復吟唱《國際歌》的譯詞,潤色修改,其後還教侄子侄女學唱(陳鐵健《瞿秋白傳》)。在翻譯過程中他遇到一個難題:法文“國際”一詞,如果譯成中文只有兩個字,但在歌曲中卻有足足八拍。經過再三琢磨,他采用了音譯“英德納雄納爾”。看似無奈的權宜之計,卻蘊含了他的美好期許:“各國都有譯本,而歌時則聲調相同——真是‘異語同聲’世界大同的兆象。”這一譯法,也成為留在各版中譯《國際歌》中的“瞿式印記”,一直沿用至今。

《新青年》季刊上刊發的《國際歌》前言與譯詞 1923年6月15日,《新青年》季刊創刊號在廣州問世。其上刊發了瞿秋白創作的《赤潮曲》詞曲、配譯的《國際歌》歌譜及其撰寫的6篇文章。在《國際歌》譯詞之前他寫道:“詩曲本不必直譯,也不宜直譯,所以中文譯本亦是意譯,要緊在有聲節韻調能高唱。可惜譯者不是音樂家,或有許多錯誤,然而也正不必拘泥於書本上的四聲陰陽。但願內行的新音樂家,矯正譯者的誤點,令中國受壓迫的勞動平民,也能和世界的無產階級得以‘同聲相應’。”

《新青年》季刊創刊號中的《國際歌》歌譜 回國後,瞿秋白在多個城市與場合指揮、教唱過中文版《國際歌》,其中就包括《新青年》季刊發行5天後——6月20日中國共產黨第三次全國代表大會結束當天,在廣州黃花崗烈士墓前指揮參會代表高唱《國際歌》。自此至今,中國共產黨各級黨組織召開的代表大會閉幕和一些黨的重大活動中,都要奏唱《國際歌》。 《國際歌》的中國傳播

蕭三 幾乎就在瞿秋白中譯版《國際歌》發表的同時,遠在莫斯科的詩人、翻譯家蕭三與陳喬年也翻譯了《國際歌》。蕭三在《〈國際歌〉歌詞的修改說明》一文中回憶:“1923年夏,在莫斯科附近瓦西欽諾村蘇維埃農場歇伏時,我和陳喬年同誌在農事及學習之余,根據法文和俄文開始重新翻譯一遍。國內這十多年來所唱的國際歌,就是我們那時候所譯的。”據同時代人回憶,當時蘇維埃俄國東方勞動者共產主義大學本有瞿秋白翻譯的《國際歌》,蕭三等人覺得唱起來不順口才重新翻譯的。但蕭三版《國際歌》究竟是獨立翻譯還是參考了瞿譯本,其後幾十年來備受爭議。 據蕭三本人所述:“1923年,瞿秋白同誌在國內,筆者和陳喬年同誌在國外,幾乎是同時翻譯了這首世界工人階級的戰歌。”但通過歌詞文本比對,學者宋士鋒就認為通行版《國際歌》真正的底本是瞿譯本。原解放軍藝術學院教授李詩原認為,至少有兩件事是可以確定的事實:“第一,瞿秋白是第一個將歌名譯為《國際歌》的人;第二,他是第一個連詞帶曲譯配《國際歌》的人。” 1939年,蕭三在呂驥、洗星海的協助下,對《國際歌》的譯詞進行了幾次修改,成為當時國內流傳最廣的譯本。直至1962年,中央人民廣播電台和中國音樂家協會邀請有關專家以蕭三翻譯的《國際歌》為基礎,對譯詞進行了再次修改與訂正,一直傳唱至今。 “通過對比各個版本的中譯版《國際歌》會發現一件事:越到後來,歌詞變得越凝練,詞曲結合得越好,也更適宜演唱了。”中央音樂學院教授李淑琴表示,歌詞太復雜,音樂性就會削弱。比如最早的中文譯詩並未配曲,無法演唱,而瞿秋白能夠連詞帶曲譯配跟他所具備的音樂素養有直接關系,這從他創作《赤潮曲》就能看出來。蕭三版是在洗星海等音樂家的建議下修改的,1962年的通行版更是音樂家們的集體智慧。 “如果單從傳播方面講,《國際歌》在中國的版本其實各種各樣。”李詩原悉數了目前已知的各種歌本:江西安源路煤礦工人俱樂部(1922年成立)的夜校課本中就出現了《國際歌》中文版,版本未知;1926年3月,國民革命軍第四軍第十二師政治部(政治部主任為共產黨員廖乾吾)編歌本中使用了瞿譯版《國際歌》;同年,李求實編的《革命歌集》也選用《國際歌》。“土地革命戰爭時期,《國際歌》在各個革命根據地傳唱,後來收集到的版本也都不一樣,音調和歌詞都有出入。這應該是口頭傳播中的訛誤。”

1948年羅浪編曲的軍樂隊版《國際歌》曲譜 化身音樂符號的《國際歌》 “相比其他譯者,人們最常將瞿秋白和《國際歌》聯系在一起。因為他的經歷足夠具有文學色彩,他的生命也跟《國際歌》緊密相連。”李淑琴分析道。 1935年2月,留守中央蘇區的瞿秋白遭叛徒指認而被捕。2月24日,瞿秋白在行至福建省長汀縣時被國民黨軍俘獲。6月18日晨,特務連連長走進囚室,向瞿秋白出示槍決命令。

瞿秋白就義前遺照 《瞿秋白傳》中對這段最後的時光有詳細描寫:“瞿秋白正在伏案揮筆書寫絕筆詩,‘夕陽明滅亂山中,落葉寒泉聽不窮。已忍伶俜十年事,心持半偈萬緣空。’他一邊手不停揮,一邊鎮靜地說,‘人生有小休息,有大休息,今後我要大休息了。’……瞿秋白在匪兵刀槍密布環護之下,慢步走向刑場。他手挾香煙,顧盼自如,緩緩而行。沿途唱《國際歌》,並唱《紅軍歌》,呼‘中國共產黨萬歲’‘中國革命勝利萬歲’‘共產主義萬歲’口號。到達刑場後,瞿秋白盤膝坐在草坪上,對劊子手微笑點頭說,‘此地很好!’飲彈灑血,從容就義。年僅36歲。” 此後的文藝作品中,革命者慷慨就義前奏響《國際歌》成為一種典型寫法。例如芭蕾舞劇《紅色娘子軍》中洪常青被南霸天燒死前、電影《烈火中永生》江姐等人昂首挺胸走上刑場時,背景音樂都是《國際歌》。許多交響作品也將《國際歌》作為一種符號化語匯和崇高精神的象征,應用在創作之中。

電影《烈火中永生》中江姐等人走向刑場時,背景音樂就是《國際歌》 “甚至聶耳的《義勇軍進行曲》,也很難說沒有受到《國際歌》的影響。”李淑琴說,“《國際歌》不僅僅是一首歌曲,它象征著受壓迫的人民追求解放的理想,甚至為了理想寧可犧牲生命的精神寄托。這種象征逐漸融入音樂作品和人們的精神世界,也是《國際歌》中國化的體現。” |